EMOTIONS

REGULATOR

WINFRIED BAUMANN

EMOTIONSREGULATOR

Emotionen sind ein wichtiger Baustein unseres menschlichen Wesens. Sie dominieren den Alltag und ohne sie wäre unser Leben oft sehr viel komplizierter. Durch Emotionsregulation können positive wie negative Emotionen verstärkt, aufrechterhalten oder abgeschwächt werden. Der EMOTIONSRREGULATOR besteht aus fünf schalldichten Kabinen die individuell bespielt werden können. Klänge und Geräusche, Licht und Farbe stimulieren die Emotionssysteme des menschlichen Gehirns.Sie können beruhigen, harmonisieren und entspannen. Sie können jedoch auch pushen, powern und motivieren.Mit Sound und Licht werden den Benutzern Instrumente zur Verfügung gestellt die es ihnen ermöglichen für kurze Zeit in eine andere Welt einzutauchen. Das Spektrum reicht von meditativen Klangcollagen bis hin zu lichtdurchflutetem, rauschendem Torjubel. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, genau die Kabine aufzusuchen und die Musikrichtung auszuwählen, die er zur Regulierung seiner ganz persönlichen Emotionen benötigt. Unterstützt wird dieser Prozess durch die unterschiedliche Farbgestaltung der Schallkabinen. Der EMOTIONSREGULATOR kann auf Sportveranstalungen, im Stadionumfeld, an Schulen und Institutionen und im öffentlichen Raum präsent sein.

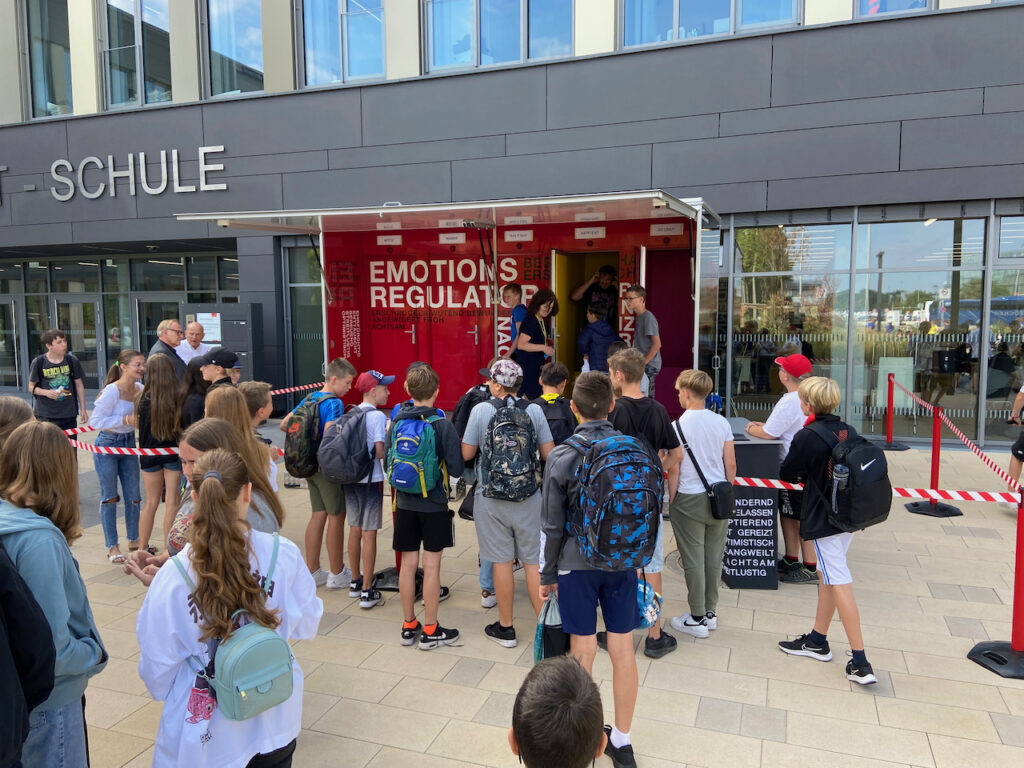

Je nach Anwendung kann der EMOTIONSREGULATOR aggressionsfördernde oder aggressionsabbauende, beruhigende und verbindende soziale Impulse setzen. Der EMOTIONSREGULATOR ist eine auf die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger hin angelegte mobile Skulptur für den öffentlichen Raum, welche die Bandbreite und Skala menschlicher Gefühle und deren Ausschläge in die verschiedensten Richtungen aufgreift und reflektiert. Der EMOTIONSREGULATOR ist ein soziales Kunstprojekt, das allen Menschen auf Augenhöhe begegnet – egal welchen Alters, welcher Herkunft und welcher persönlichen Disposition. Er taucht auf an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontexten, und er verbindet dank seiner Mobilität alle Bereiche und Ebenen der Stadtgesellschaft: Heute vor einer Schule, morgen vor dem Rathaus oder dem Fußballstadion, und übermorgen im Stadtpark oder vor einem Krankenhaus …Der EMOTIONSREGULATOR heißt jede und jeden willkommen, er ist nach einer kurzen Einführung für alle zugänglich, erlebbar und nutzbar.

VERANSTALTUNGEN - Auswahl

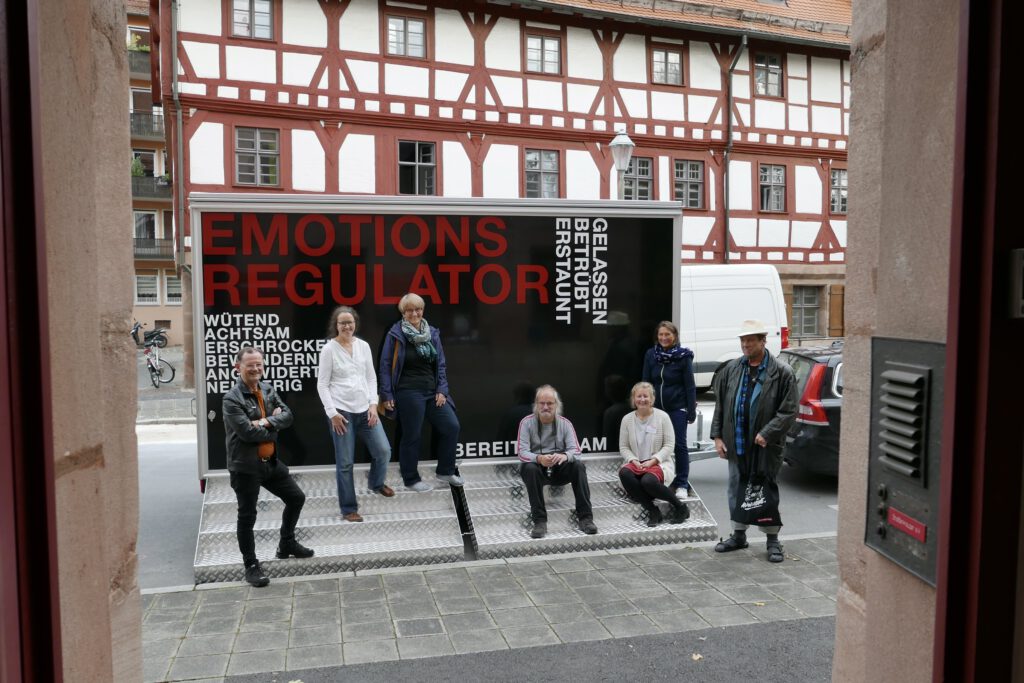

Prressekonferenz vor dem Neuen Museum für Kunst und Design Nürnberg, 11- 15 Uhr

Clubhaus 1. FCN, Josephsplatz 4, Nürnberg,

11 – 16 Uhr

Letzter Spieltag Saison 21/22 gegen Schalke 04.

Max-Morlock-Stadion Nürnberg,

14 – 18 Uhr

25-. – 29. Juli

Aktionswoche mit Birgit Zimmerman

PRESSE

Anmerkungen zu Winfried Baumanns Emotionsregulator

Der Philosophie der Antike war daran gelegen, die Lebensführung der Menschen zu verbessern. Mit Hilfe von „geistigen Übungen“, so Pierre Hadot, wollten die Philosophen ihre Schüler dabei unterstützen, das eigene Leben zu transformieren, indem sie gestaltenden Einfluss auf die persönliche Verfasstheit, den Charakter zu nehmen suchten. Alle antiken Philosophenschulen teilten die Auffassung, dass man keinesfalls zum Sklaven seiner Leidenschaften werden darf. Denn unsere Affekte und Emotionen beeinflussen unsere Urteile und unsere Art, die Dinge und die Welt zu sehen – und damit letztlich auch unser Handeln. Eine Grundannahme der Philosophen war, dass eine Beeinflussung auch umkehrbar ist: Unsere Affekte und Emotionen sind keine Widerfahrnisse, sie lassen sich gestalten. Sie stehen immer auch in einem kognitiven wie sozialen Kontext, weil ihnen eine situative Deutung vorausgeht.

Selbst scheinbar sehr „körpernahe“ oder unwillkürliche Emotionen wie der Schmerz lassen sich beeinflussen. („Ein Indianer kennt keinen Schmerz.“) Philosophen erbrachten eine erstaunliche Kulturleistung, indem sie Techniken unterrichteten, mit Hilfe derer der Emotionshaushalt der Individuen sich umbauen ließ. So, dass sie ihr Leben tatsächlich führen konnten und nicht als Getriebene ihrer Emotionen durchs Leben irrten. Nicht die Emotionen sollten Macht über uns haben, sondern wir haben die Herrschaft über unsere Emotionen. Philosophie ist damit ein Beitrag zur Lebenskunst.

Mit dem Emotionsregulator beteiligte sich Winfried Baumanns am ClubKunst-Projekt, in welchem sich vier zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler auf außergewöhnliche Art und Weise mit dem Fußball, seinen Bedingungen und Begleitumständen auseinandersetzen. Das Projekt wurde vom Institut für moderne Kunst, dem Neuen Museum Nürnberg und dem 1. FC Nürnberg initiiert.

Nun sind Emotionen im Fußball allgegenwärtig: bei den Spielern auf dem Platz, bei den Fans im Stadion und bei den Zuschauern vor dem Fernsehgerät. Welcher Fußballfreund hat noch nicht nach einer bitteren Niederlage „seiner“ Mannschaft Traurigkeit, oder nach einem Abstieg gar Kummer erlebt? Wer verfiel noch nicht nach einem vielleicht unerwarteten Sieg in Begeisterung oder gar Euphorie? Fußball ist einer der größten Emotionsgeneratoren überhaupt.

Winfried Baumanns Emotionsregulator nimmt darin seinen Ausgangspunkt. Er stellt bereits auf den ersten Blick den Bezug zum Menschen her. Emotionen werden nicht als abstrakte Substantive wie etwa Wut, Hass und Ekel gekennzeichnet, sondern als eine jeweils konkrete Befindlichkeit, als Zustand: wütend, hassend, angewidert. Wir sind von diesen Emotionen eingenommen. Die aktuelle Emotion scheint uns dann zu beherrschen, weil wir eben gerade jetzt „das sind“ – zum Beispiel zornig. Die Eigenschaft wird mit dem Menschen identisch, sie wird für die Zeit ihres Dauerns zu seiner Identität. Doch solche Zustände und Befindlichkeiten lassen sich bewusst aufrechterhalten, in ihrer Intensität verändern oder sie können in einen anderen Zustand überführt, wohl auch durch eine andere Befindlichkeit ersetzt werden.

Winfried Baumanns Emotionsregulator knüpft mit modernen Mitteln an die Vorstellung der antiken Philosophenschulen an: Durch seine multimedial angestoßene Reflexion zeigt er uns, dass Emotionen nichts Naturgegebenes sind, sondern reguliert und gestaltet werden können. Damit leistet Winfried Baumanns Kunst einen Beitrag zur Lebenskunst.

In Zeiten, in denen politische Verführer Popularität erlangen, die Emotionen steuern oder sie gar erzeugen – ein nicht hoch genug zu schätzender Verdienst für die Demokratie, denn diese erfordert Dialog und Besonnenheit.

Emotionen sind mehr als Gefühle. Emotionen sind ein Ganzkörperereignis. Das geht von „atemlos vor Freude, bei der mir warm ums Herz wird“ über die berühmten „Schmetterlinge im Bauch“ bis hin zu „rot vor Wut, die mich fast platzen lässt“! Bei Angst bricht uns der Schweiß aus, das Herz rast, der Atem geht schnell. Bei Ekel verziehen wir unwillkürlich das Gesicht und bei Scham erröten wir und schlagen wir, nein schlagen sich die Augen nieder. Bei allen Emotionen – von Freude und Jubel bis zu Enttäuschung und Wut – ist unser ganzer Körper beteiligt, in ganz unterschiedlicher Weise. Er steuert auch, ob wir diese Emotionen als angenehm oder unangenehm empfinden mit dem Ziel, die angenehmen immer wieder zu erleben und die unangenehmen so gut es geht zu vermeiden.

Kommandozentrale Gehirn

Unsere Emotionen sind überlebenswichtig. Sie sind gleichzeitig Frühwarnsystem, Alarmgeber und Wohlfühlanzeiger. Mit unseren Emotionen sind wir in der Lage, Situationen blitzschnell einzuschätzen und uns zu orientieren, bevor die gedankliche Verarbeitung der Situation überhaupt erst beginnt. Das Gefühl, jemanden nicht riechen zu können, ist in einer Begegnung nach Millisekunden da, lange bevor wir merken, dass uns unser Gegenüber an eine unangenehme zwischenmenschliche Situation erinnert. Aus der gedanklichen Verarbeitung eines Reizes – seiner Bewertung – wird ein Gefühl, an das wir uns auch bewusst erinnern und das wir benennen können.

Die Steuerung für dieses unglaublich schnelle Reaktionssystem ist unser Gehirn. Die dabei beteiligten Hirnregionen sind entwicklungsgeschichtlich uralt. Sie sind gewissermaßen schon in unserem Reptiliengehirn angelegt und haben im Prinzip eine einzige Aufgabe: Sie helfen die Welt in „angenehm“ und „unangenehm“ zu unterteilen. Eine dafür wichtige Hirnregion sitzt hinter unseren Schläfen: Sie wird Mandelkern (Amygdala) genannt, weil sie etwa die Form und Größe einer Mandel hat. Sie ist eine wichtige Umschaltstelle für Informationen. Diese werden von unseren Sinnesorganen – Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut – permanent angeliefert. Wir sind ständig mit der Aufgabe beschäftigt, diese Informationsflut zu verarbeiten. Unsere Emotionen helfen uns dabei. Unser Gehirn ist auf Mustererkennung eingestellt: Wenn bestimmte Informationen zusammen ankommen, schaltet der Mandelkern auf Mustererkennung und veranlasst den Abgleich in unserem Emotionsgedächtnis. Erst wenn das geschehen ist, kommen die Gefühle durch, die uns melden, wie wir dies zu bewerten haben: angenehm oder unangenehm? All das läuft viel, viel schneller ab als die Arbeit unserer Gedanken. Die Emotion ist ein schneller Kommunikator, die erste Station beim Sortieren der Informationen, die wir durch unsere Wahrnehmung erhalten. Ohne Emotionen und Gefühle wären wir hilflos.

Fühlen lernen.

Die Entwicklung der Gefühle

Emotionen gehören also zur Grundausstattung des Menschen. Selbst Babys können sie vom ersten Tag an ausdrücken. Schon Neugeborene zeigen durch ein angeborenes Repertoire von Gefühlsäußerungen sogenannte Vorläuferemotionen als Reaktion auf Entspannung, Neues und Interessantes, den Verlust des Körpergleichgewichts oder ein plötzliches lautes Geräusch, auf bitteren und sauren Geschmack und Geruch oder einen Mangel (an Nahrung, Wärme, Halt, Schlaf). Aber können Babys trotz der Bandbreite ihres mimischen Ausdrucks schon in den ersten Monaten Ärger, Freude, Wut, Traurigkeit in unserem Sinn fühlen? Genau genommen nein, da die Strukturen im Gehirn, die dafür „arbeiten“, noch nicht entwickelt sind. Erst diese ermöglichen, dass unser Gehirn die Reaktionen des Körpers analysiert und bewusst wahrnimmt – die Voraussetzung für Gefühle.

Die dafür notwendigen Hirnstrukturen entwickeln sich erst nach der Geburt und zwar in Auseinandersetzung mit der Umwelt – genauer durch (soziale) Erfahrungen. Und die entsprechen – hoffentlich – dem Gefühlsausdruck!

Eltern und alle, die sich liebevoll um ein Baby kümmern, geben dessen Gefühlsausdruck eine Bedeutung. Sie sehen Freude, Begeisterung, Panik, Angst, Wut, Enttäuschung und sprechen diese Gefühle ihrem Baby zu. Sie hören aus seinem Weinen zum Beispiel Traurigkeit, Wut, Angst und behandeln ihr Baby je nach der Deutung, die sie diesem Weinen geben. Aber nicht nur das: Intuitiv „spiegeln“ sie die Emotion, die sie in ihrem Baby erkennen. Ihr Baby erschrickt. Man sieht es an den weit aufgerissenen Augen, den im Schreck hochfliegenden Ärmchen. „Huch“, sagt seine Mutter ebenfalls mit aufgerissenen Augen, „das war laut. Da sind wir aber erschrocken!“ Sie interpretiert das, was sich im Gesicht ihres Babys ausdrückt, und gibt ihm einen Namen. So lernt das Neugeborene in vielen Interaktionen seine Gefühle bewusst wahrzunehmen, zu differenzieren und zu identifizieren – und erwirbt dadurch die wesentliche Voraussetzung, sie steuern und kontrollieren zu können, also nicht von ihnen überwältigt zu werden.

Im sozialen Miteinander also differenzieren sich aus Wohlsein, Unwohlsein und unspezifischer Erregung oder Entspannung die sogenannten Basisemotionen, die überall auf der Welt verstanden werden. Wie viele das sind? Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Freude, Begeisterung, Überraschung, Trauer, Ekel, Angst und Wut gehören jedenfalls dazu. In den nächsten Monaten und Jahren kommen weitere hinzu. Scham zum Beispiel und Schuld. Beide werden Kleinkinder frühestens mit ein/zwei Jahren zeigen. Denn sie setzen ja ein Bewusstsein der eigenen Identität und ein erstes Wissen über richtig und falsch, gut und böse voraus. Auch Stolz zum Beispiel kann erst empfinden, wer sich seiner als Individuum grundsätzlich bewusst ist und zumindest ahnt, dass er auch hätte scheitern können. Ob die Zahl der unterschiedlichen Emotionen dann bis auf über 100 ansteigt, wie manche Emotionsforscher behaupten, oder diese vielen „neuen“ nur Ausdifferenzierungen der grundlegenden ersten sind? Auf jeden Fall entwickeln sich unsere Emotionen weiter, und zwar abhängig von unserem familiären Umfeld und der Gesellschaft, in der wir aufwachsen und leben. Hier machen wir unsere Erfahrungen, die in unserem Gehirn gespeichert werden. Sie prägen unsere Bewertungen jeder Wahrnehmung – und die wiederum entscheidet, wie wir fühlen.

Dr. phil. Rose Riecke-Niklewski und

Prof. Dr. med. Dr. phil. Günter Niklewski

Wer erinnert sich nicht an das Finale der Fußball-EM 2016 und an den verletzten Cristiano Ronaldo, der von der Seitenlinie aus als „Co-Trainer“ und Motivator auf das Spielgeschehen einwirkte. Erst weinte der Superstar vor Schmerz und Enttäuschung, nach dem Sieg für Portugal strömten Tränen des Glücks über seine Wangen. Dies war nur eine von unzähligen Fußballbegegnungen, die nicht durch spielerische Überlegenheit, sondern durch die Emotionen der Fans sowie der Akteure auf dem Platz entschieden wurde.

Sieg oder Niederlage? Unbeschreibliche Freude oder abgrundtiefe Verzweiflung? Fußball und Emotion gehören untrennbar zusammen. An diesem Punkt setzt der Künstler Winfried Baumann mit der Konzeption seines Emotionsregulators an. Auf der Basis von PKW-Anhängern konstruiert er schalldichte Kabinen, die jeweils mit einer Sitzgelegenheit ausgestattet sind. Es gibt unterschiedliche Modelle seiner Emotionsregulatoren: Einraumkabinen wie das EMOTIONSREGULATOR Refugium 40.02, den Basiswagen EMOTIONSREGULATOR Trailer 40.01 mit zwei Kabinen oder auch den großen EMOTIONSREGULATOR WBA-90.05 mit fünf Schallkabinen. Gemeinsam haben alle Varianten, dass in ihrem Inneren über einen Kopfhörer Musik abgespielt wird.

Musik hat einen starken Einfluss auf den menschlichen Körper und Geist. Sie verändert nicht nur unmittelbar die Gefühlslage, sondern auch den Herzschlag, den Blutdruck, die Atemfrequenz und die Muskelspannung des Menschen. Auch beeinflusst Musik seinen Hormonhaushalt. Je nach Musikgenre werden unterschiedliche Hormone abgegeben: Adrenalin bei schneller und aggressiver Musik, Norepinephrin bei sanften und ruhigen Klängen. Letztere können so die Ausschüttung des Stresshormons verringern.

Für seine Emotionsregulatoren nutzt Winfried Baumann diese Einflussmöglichkeiten der Musik. Das für die Kabinen ausgewählte musikalische Spektrum ist breit und reicht von meditativen Stücken über antreibende Uptempo-Songs bis zu rauschenden Jubelgesängen. Wollen wir Aggressionen oder Enttäuschung abbauen, das Gefühl des Triumphs zelebrieren, uns in tiefer Trauer suhlen oder unsere Begeisterung ins Unermessliche steigern? Jede*r hat die Möglichkeit, genau die Kabine aufzusuchen und die Musikrichtung auszuwählen, die er oder sie zur Regulierung der ganz persönlichen Emotionen benötigt. Unterstützt wird dieser Prozess durch die unterschiedliche Farbgestaltung der Schallkabinen, denn auch Farbe wirkt sich – bewusst oder unbewusst – auf die Gefühle und Emotionen des Menschen aus.

Winfried Baumanns EMOTIONSREGULATOR ermöglicht eine räumliche Trennung zwischen der Außen- und der Innenwelt und damit zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre. An diesem Punkt werden die Kabinen auch zu Schutzräumen, die den elementaren Wunsch des Menschen nach Rückzug erfüllen. Die Kabinen schützen uns vor den neugierigen Blicken der Anderen und geben uns den Raum, Emotionen ungeniert zu zeigen. Ungehemmt kann in den Schallkabinen geweint oder gelacht, gesungen oder geschimpft, laut geschrien oder andächtig geschwiegen werden.

Auch die Fragen nach Mobilität, Funktionalität und Design sind für Winfried Baumanns Konzept zentral. Jederzeit könnten seine Kabinen an einen anderen Ort versetzt werden, und es sind zahlreiche Kontexte denkbar, in denen der Einsatz eines Emotionsregulators sinnvoll erscheint. Wie würde die Welt aussehen, wenn gestressten Eltern und Kindern, Politiker*innen und Manager*innen, Investmentbanker*innen und „Wutbürger*innen“, Schläger*innen und Despot*innen der regelmäßige Besuch von Emotionsregulatoren ermöglicht würde?

Was ist Skulptur? Mit dieser Frage befasst sich Winfried Baumann in allen seinen Werken, die stets Gegenstände und Prozesse des alltäglichen Lebens in eine neue Beziehung zueinander bringen. Seine Skulpturen verhandeln die traditionellen bildhauerischen Fragestellungen nach Form, Struktur, Volumen, Materialität und Oberflächenbeschaffenheit. Zugleich haben sie eine klar definierte Funktion und können für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden. Der erweiterte Skulpturbegriff, den der Künstler in seinen Werken reflektiert, schließt das konkrete Objekt ebenso ein wie soziale und kommunikative Aspekte. So steht Winfried Baumanns Kunstprojekt Emotionsregulator für eine skulpturale Veränderung des öffentlichen Raums und bietet einen niederschwelligen Zugang für die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Lediglich die Initialzündung kommt vom Künstler selbst, alles Weitere übernehmen die Partizipator*innen.

Harriet Zilch

Info / Kontakt

EMOTIONSREGULATOR ist ein Kunstprojekt von Winfried Baumann in Zusammenarbeit mit

dem 1. FCN und dem Institut für moderne Kunst Nürnberg, unterstützt von der Zukunftsstiftung

der Sparkasse Nürnberg.

EMOTIONS

REGULATOR

WINFRIED BAUMANN